“大家能夠想象嗎,每一粒微不足道的玉米種子,都和在座的同學們一樣,蘊藏著改變我們生活的無限潛能。”窗明幾凈的教室里,面對著滿懷求知欲的學生們,劉玲輕握激光筆,正準備引導她的學生們踏入一場關于生命奧秘的探索之旅。她是宜賓學院農林與食品工程學部專任教師。年輕有為的她,已經主持國家自然科學基金項目1項,省部級項目2項,發表SCI論文7篇,獲國家發明專利2項,指導學生獲國家級“大創”項目3項,省級1項,學科競賽獲獎10余項,發表論文1篇。

2020年,劉玲來到宜賓學院,開啟了她人生中的第二段職業生涯。從科研人才到專任教師,這雙重身份的轉變讓她明白了為人師表的重要價值。

“教育不僅是知識的傳遞,更是教師與學生之間相互成就的旅程。”這是劉玲的教育理念。作為宜賓學院青年先鋒、優秀黨員以及三江新區優秀教師,她始終以學生的成長為目標,致力于通過教育激發學生的潛力。她認為每位學生都是獨特的個體,蘊含著無限可能,教育的核心在于喚醒這種潛力。教師通過精心設計的課程,激發學生的求知欲和探索精神,幫助他們找到屬于自己的光芒。同時,學生的反饋與成長也反過來豐富了教師的教學經驗和方法。

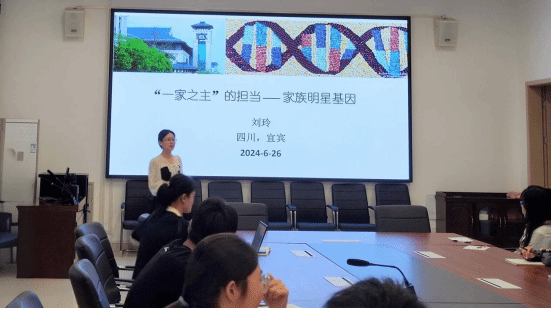

回憶起2021年3月的首次站上講臺,劉玲老師坦言:“盡管講課內容已模糊,但當時緊張的心情仍讓我記憶猶新。生物化學課程難度較大,我當時的唯一心愿是讓學生聽懂。沒想到課后學生們還主動發來鼓勵信息,這讓我倍感溫暖。”為成為一名優秀教師,她不斷向優秀同行學習,精研教學技能,并逐步形成了自己獨特的教學體系。在此過程中,她積極申報思政示范課和教學改革項目,獲得了同行專家的認可并成功立項,她的課堂也逐漸生動有趣。憑借出色的教學表現,她獲得了學部青年教師教學競賽“優秀課程思政教學案例”獎項,并帶動了系列教學觀摩活動。

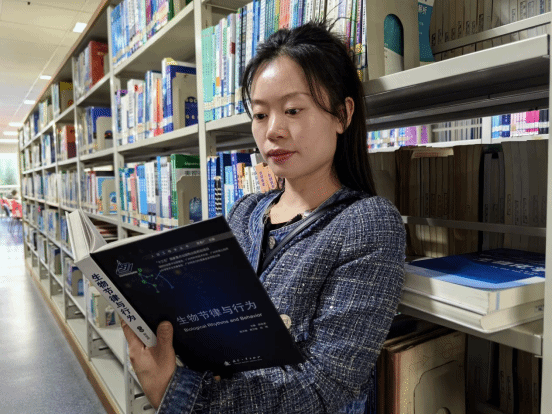

劉玲深信:“教學賦予科研實踐意義,將科研成果轉化為可理解、可應用的知識;而科研則為教學注入新活力,確保課堂的實效性與科學性。”如今站上講臺的她,并沒有放棄科研,而是讓兩者“互哺”,相輔相成。2021年,她成功申報國家自然科學基金項目“ZmGI1介導氧化還原平衡調控提高玉米耐鹽性的分子機理”,并在同年獲得四川省自然科學基金和啟航項目資助,為學校的科研隊伍建設注入了新鮮血液。2023年,她的研究項目“ZmLBD1提高玉米低磷脅迫耐受性的磷酸化修飾機制研究”成功獲批國家重點實驗室開放項目。教學與科研的并重,不斷為她的課堂帶來前沿知識的更新和教學內容的深化。

教育的根本問題是培養什么樣的人、為誰培養人、如何培養人。劉玲堅信,科研項目與課程建設、人才培養的結合是教育成功的關鍵。在課程中,她積極融入科研項目的研究內容、思路和成果,以培養學生的科研思維和創新能力。為了鼓勵學生主動探索,劉玲將科研項目中的子課題轉化為實踐任務,推動學生以團隊形式進行實驗設計和項目撰寫。在她的指導下,學生團隊連續兩年申報并獲批多項國家級和省級大學生創新創業項目。其中,她指導的項目“玉米ZmARF23調控根系發育響應逆境脅迫的功能研究”在第九屆大學生生命之星學科競賽中獲得科學探究類全國一等獎,此次獲獎是學校在該賽事上的一次重大突破。

在培養學生科研能力方面,劉玲構建了一套科學的培養體系,通過科研項目、學術競賽等多種渠道,培養學生的創新能力和綜合素質。在學生成長的關鍵節點上,她給予悉心的關懷與指導,幫助他們明確職業方向,逐步成長為行業棟梁。她強調團隊協作的重要性,并通過項目提綱的撰寫來建立項目的邏輯框架。在這一過程中,她與學生進行反復討論,多次修改提綱,幫助他們理清項目結構和研究思路。完成提綱后,她指導學生分配任務、查閱資料,逐步推進項目的各個環節。這樣的培養方式,不僅增強了學生的科研素養,也為他們的未來發展打下了堅實的基礎。

她常說:“科研是一場充滿未知的探索,每一次嘗試都是對真理的追求。唯有不斷創新、挑戰自我,才能在知識的前沿激起漣漪。我相信,用科研引領教學,才能為學生打開廣闊的視野,激發他們的創新潛能。”在教學相長的道路上,劉玲的付出結出了累累碩果。她用自己的行動為學生們樹立了永攀科研高峰的榜樣,更用自己的心血與汗水與學生們攜手奮力奔跑,耕耘收獲。

(供稿/新聞中心綜合 終審/張青 編輯/王穎 制作/幸雁)